UTYコンパクト残留塩素濃度計

【目 次】

- UTYコンパクト残留塩素濃度計

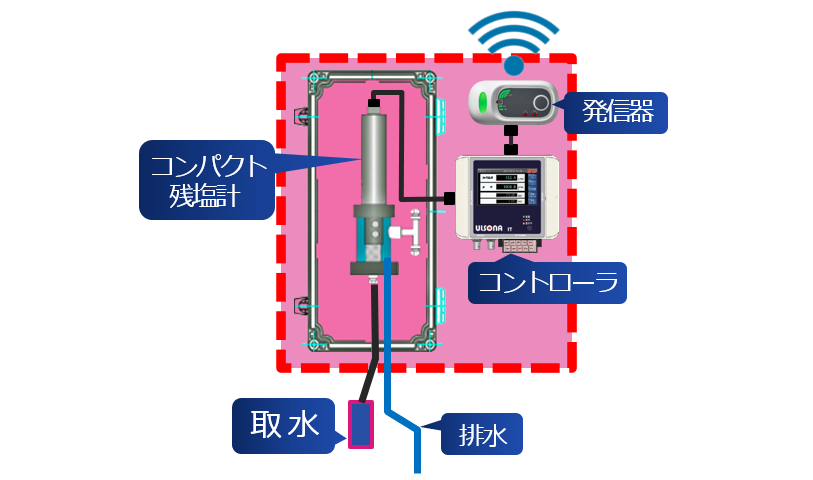

- UTY コンパクト残留塩素濃度計 (クラウド遠隔監視)

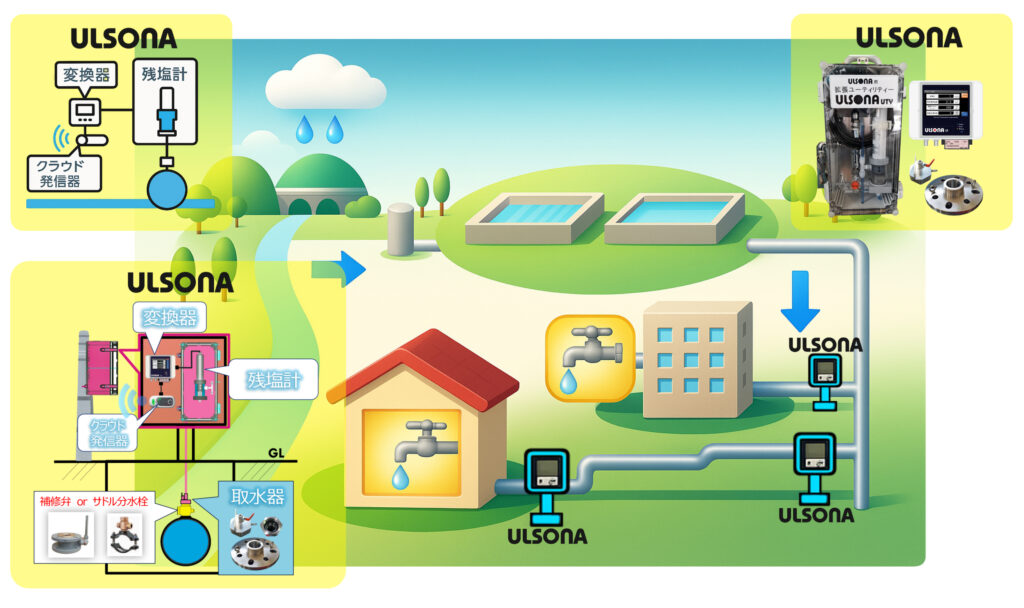

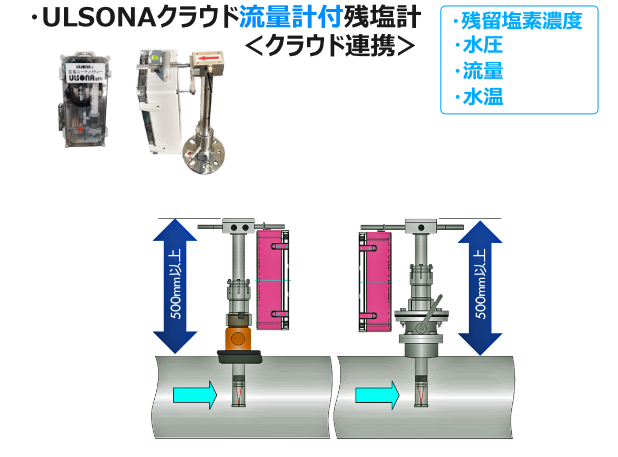

- ULSONA流量計とコンパクト残塩計、クラウド遠隔システムを合わせて使用可能!

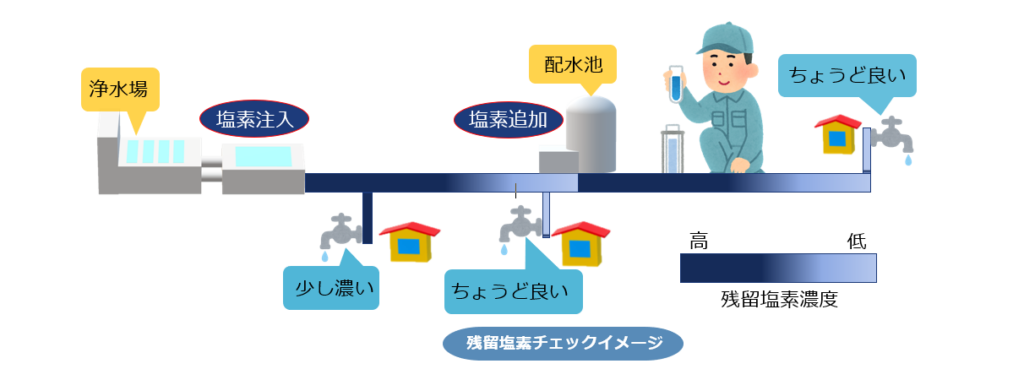

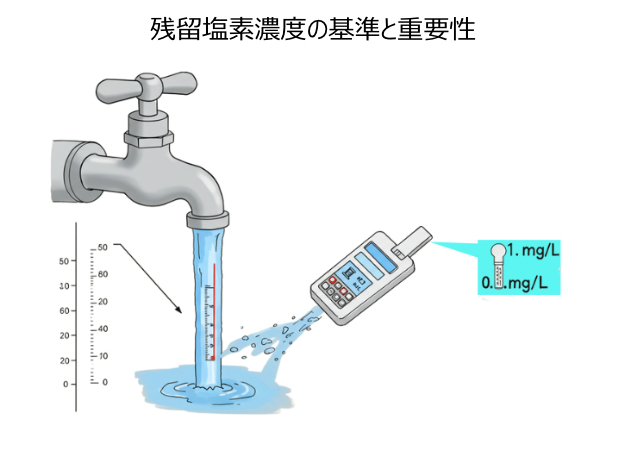

- 我々はより「おいしい水」をいただくには、水道法に定められている数値(0.1mg/L)を担保できるレベルの「残留塩素濃度」を、配水管末で計測することにより可能ではないかと・・、考えました。

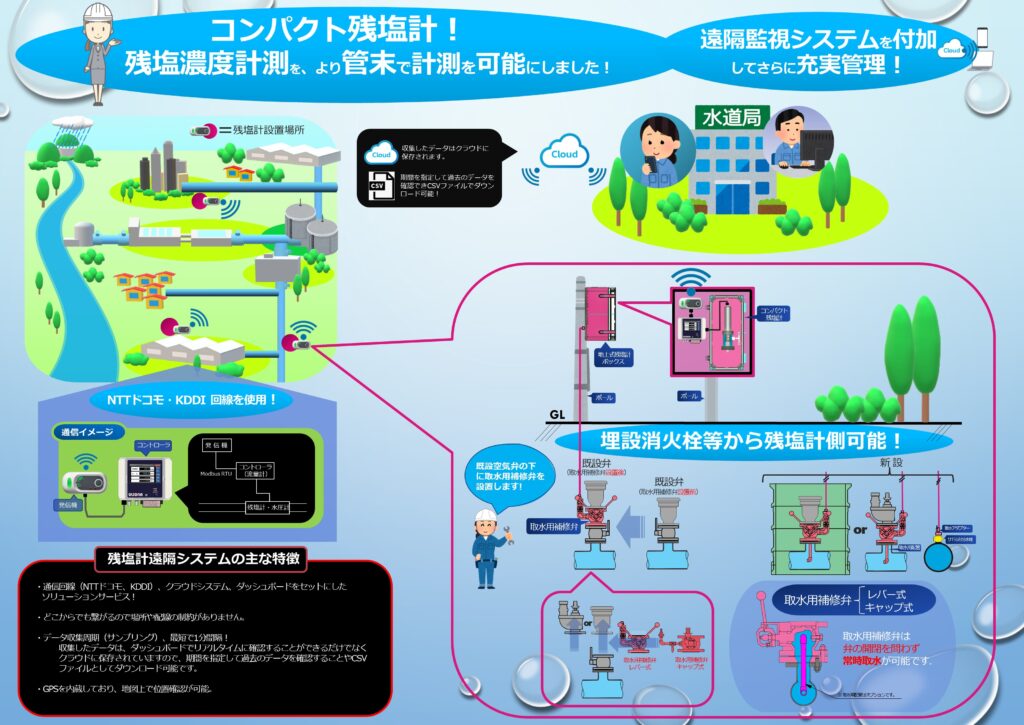

- コンパクト残塩計のクラウド遠隔システムはリアルタイムに遠隔監視が可能!

- 配水管に埋設されている「消火栓や空気弁」からも残塩計側が可能です。

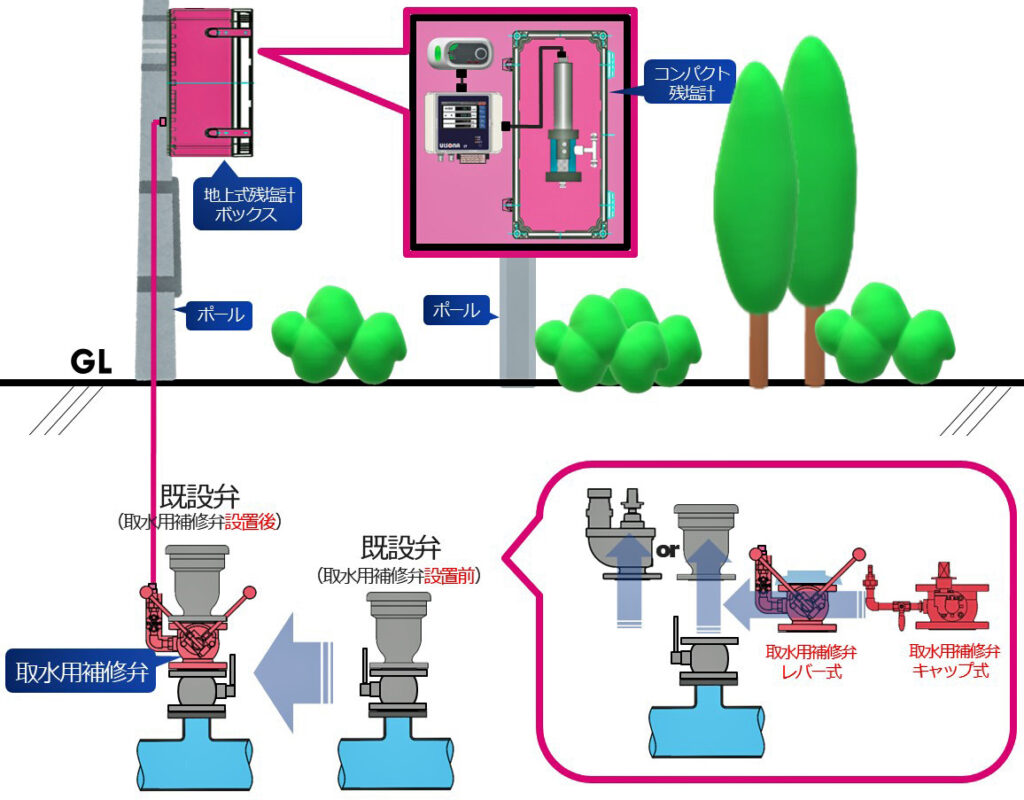

- 配水管からの取水イメージ

- 配水管に埋設されている既設弁からの取水イメージ

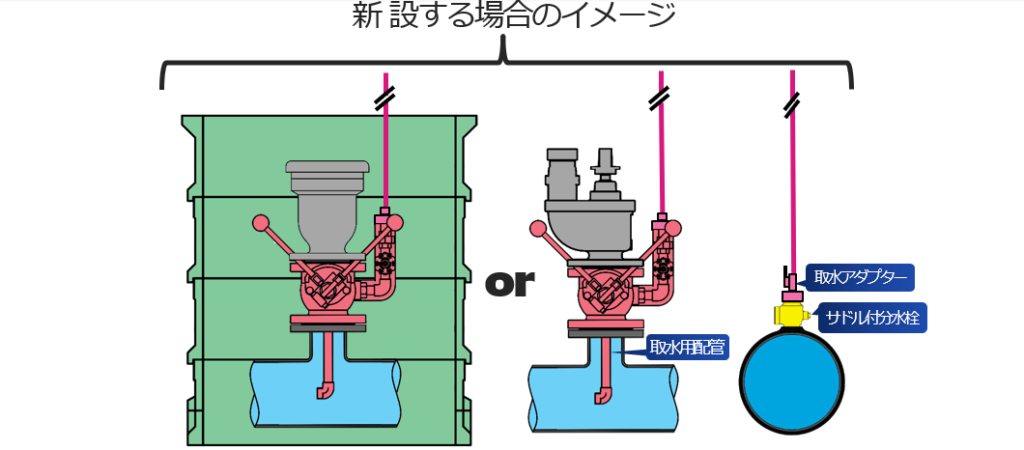

- 配水管に新設する「消火栓や空気弁」からの取水イメージ

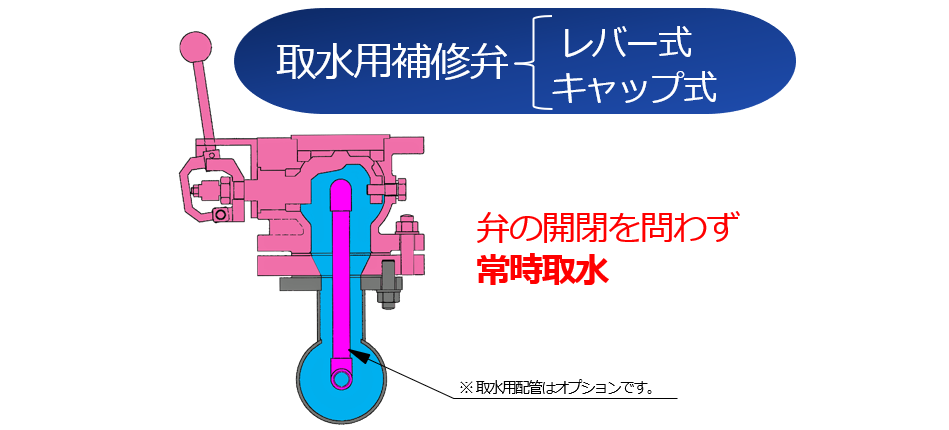

- 取水専用補修弁

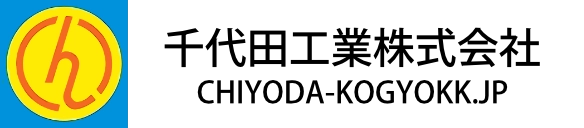

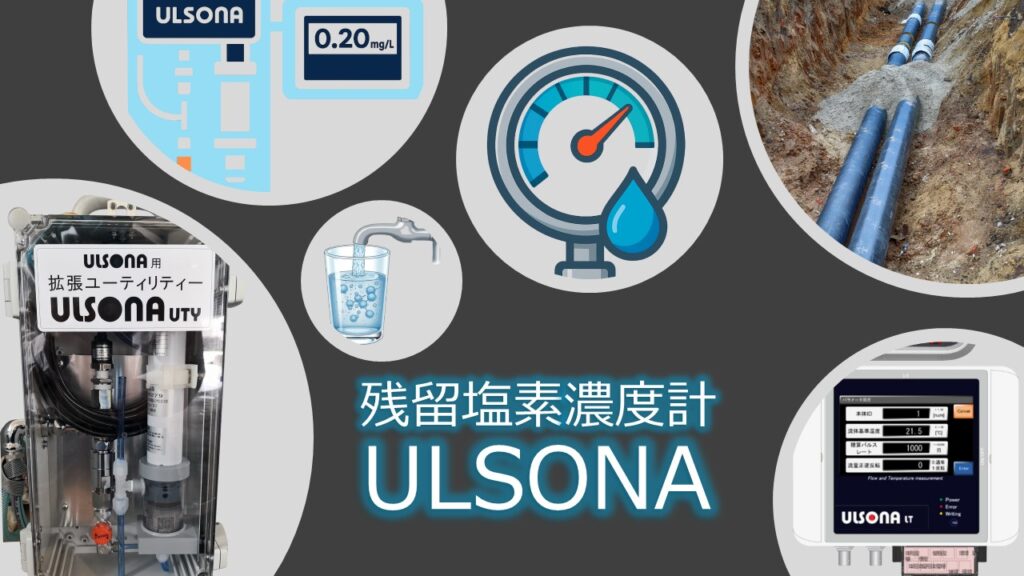

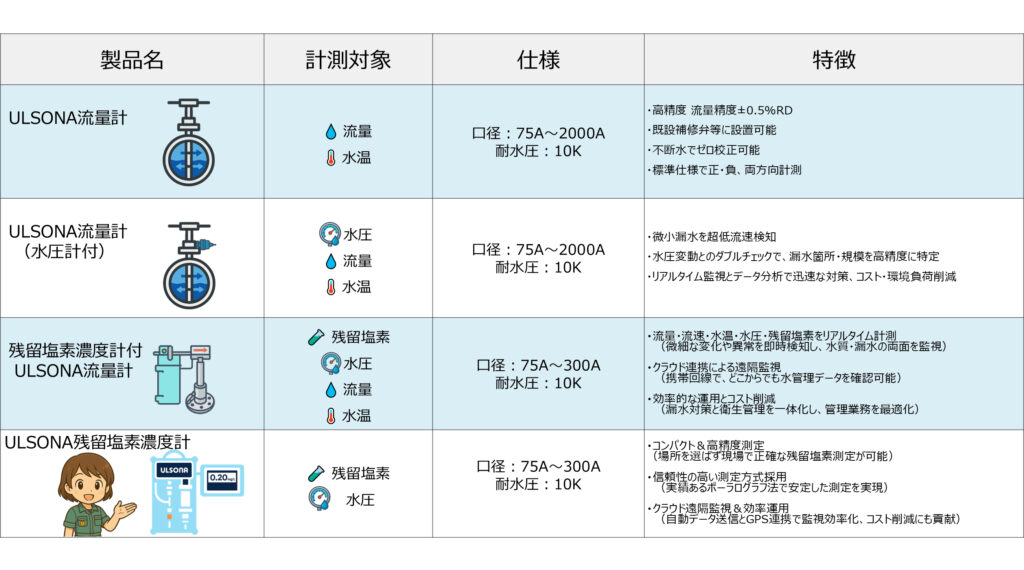

クラウド対応残留塩素濃度計ULSONA

・コンパクト&高精度測定

(場所を選ばず現場で正確な残留塩素測定が可能)

・信頼性の高い測定方式採用

(実績あるポーラログラフ法で安定した測定を実現)

・クラウド遠隔監視&効率運用

(自動データ送信とGPS連携で監視効率化、コスト削減にも貢献)

一方で、埋設から40年以上経過した鋳鉄管では、水質や環境条件など様々な要因により、内面に剥離や錆こぶ、スケールの付着が多くなる場合があり、これらが残留塩素濃度の著しい低下を引き起こす要因と考えられています。

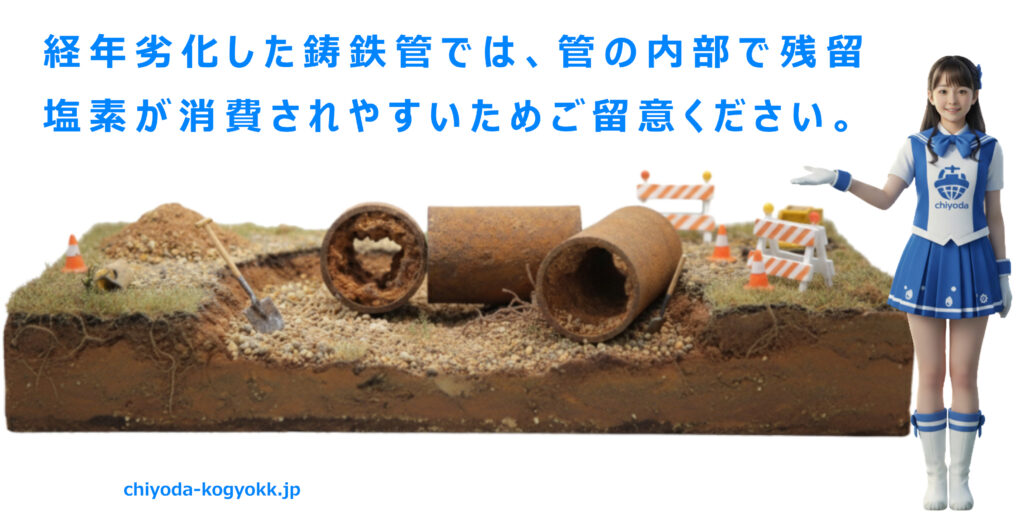

「残留塩素濃度計 ULSONA」は、この“残塩消費が激しい”という現象を逆に活用し、残留塩素濃度・流量・水圧・水温を同時に測定することで、残留塩素や水圧・流量が低下している箇所を特定し、漏水が疑われる範囲を効果的に絞り込むなど漏水対策にも貢献いたします。

製品の概要と導入メリット

残留塩素濃度計付流量計ULSONAは、配水管末端や中継ポイントに設置可能なコンパクトな残留塩素濃度計です。

高精度なセンサー技術とクラウド連携により、残塩濃度をリアルタイムで遠隔監視でき、配水エリアの水質ばらつき把握、追塩の最適化、トラブルの即時対応を実現します。

従来の手動測定や巡回による確認では対応が難しかった「末端での連続監視」を可能にし、水質管理の高度化と維持管理の省力化を同時に叶えます。

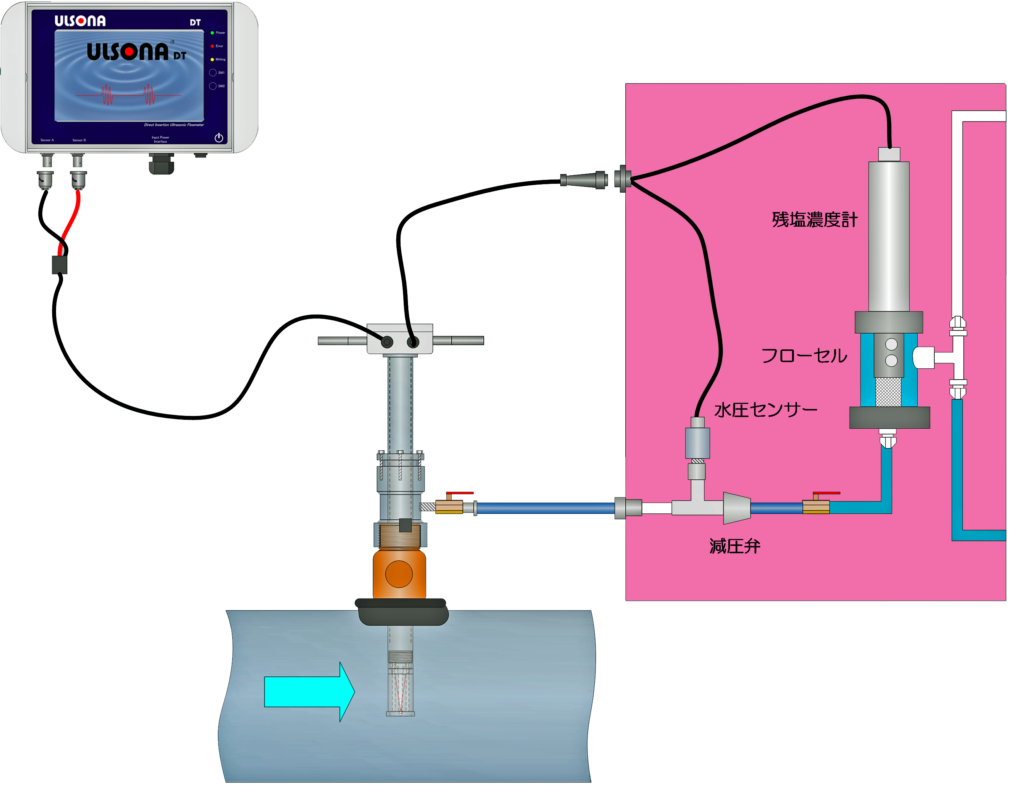

残留塩素濃度計付流量計ULSONAの設置イメージです。

残留塩素濃度計ULSONA 寸法

.png)

日々の安全な水の供給に不可欠な残留塩素濃度の管理。クラウド対応残留塩素濃度計付流量計ULSONAは、これまで浄水場、配水池などの施設でしか実現できなかった常時監視を、より身近な場所で可能にします。消火栓や空気弁など、配水管の末端に近い場所にも設置できるため、蛇口に近い水質をリアルタイムで把握し、より緻密な塩素濃度管理に貢献します。

信頼の測定方式「偏心回転微小電極ポーラログラフ法」

測定の心臓部には、多くの浄水場で長年の実績を持つ「偏心回転微小電極ポーラログラフ法」を採用しています。この方法は、電極を回転させることで安定した測定を実現し、流量の変動にも強いという特長があります。長期間にわたり、信頼性の高いデータを提供し続けることができるため、安心してお使いいただけます。

ULSONAクラウド残塩計の主な特長

施設を選ばないコンパクト設計: 従来の据え置き型の概念を覆す小型化を実現。これまで設置が難しかった場所でも、高精度な測定が可能になります。

据え置き型に匹敵する性能と信頼性: 実績ある測定方式により、大規模施設で用いられる塩素計と遜色ない、高精度な測定データを提供します。

クラウドによる遠隔監視: 測定データはクラウドサーバーへ自動送信。パソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも水質状態を確認でき、迅速な対応をサポートします。(クラウド機能なしのモデルも選択可能です)

GPSによる位置情報管理: 複数の測定ポイントも地図上で一元管理。広域にわたる水道管網の管理を効率化します。

クラウド対応型残留塩素濃度計付流量計ULSONAは、人的リソースの効率化や関連コストの削減に寄与し、持続可能な水道事業の運営を支援します。より効率的で信頼性の高い水質管理体制の構築を強力にバックアップするとともに、「おいしい水」を届けるための、きめ細やかな塩素濃度のコントロールにも貢献できる、次世代の水質管理ソリューションです。

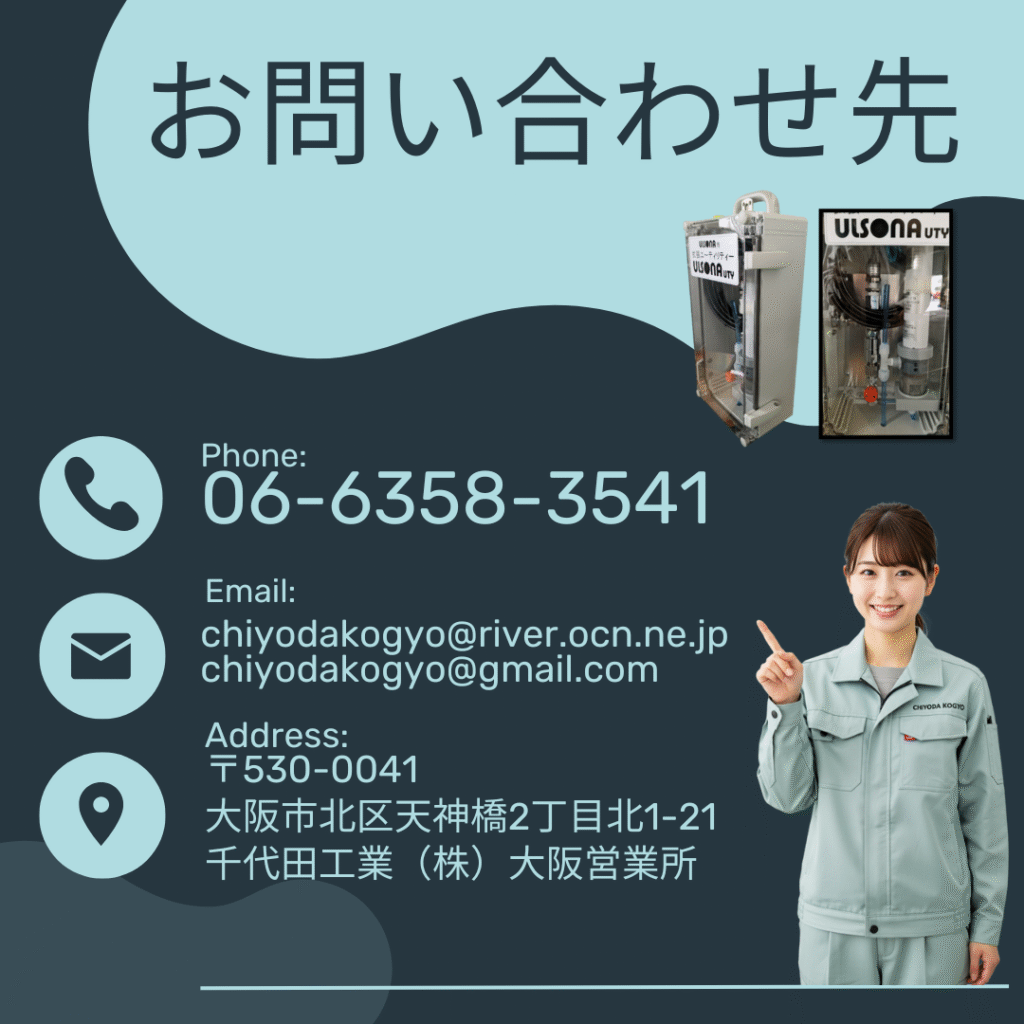

御見積のご依頼、その他当WEBサイト上でご不明な点や、些細な疑問などございましたら、ご遠慮なく上記の電話番号またはメールアドレスまでお問合せください。当WEBサイトだけではお伝えきれない詳細についても、お気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ: 平日 月曜AM9時~金曜17時まで

メールでのお問い合わせ: 365日いつでも受付

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

【御見積について】

午前中にいただいた御見積のご依頼につきましては、原則として当日中に回答させていただきます。

午後以降のご依頼につきましては、翌営業日中に回答いたします。

ただし、繁忙期等につきましては、できる限り迅速な回答を心がけておりますが、通常よりお時間をいただく場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

主な特長

1. コンパクト設計で設置場所を選ばない

- 小型・軽量ユニットのため、マンホール内やスペースが限られた配水末端でも無理なく設置可能。

- 新設・大規模工事不要、既設管への後付けにも対応します。

2. 高信頼の測定方式を採用

- 「偏心回転微小電極ポーラログラフ法」を採用。

浄水場でも長年の実績がある安定・高精度方式で、流速変動や水質変化に強い特性を持ちます。 - 遊離残留塩素/全残留塩素両対応。

3. クラウド連携でリアルタイム監視

- LTE通信で自動的にクラウドへデータ送信。

- Webブラウザからいつでも監視可能。

- CSV形式でのデータ保存・報告資料作成も簡単です。

4. アラート機能による即時対応

- 残塩が設定値を下回った際に、自動的にメールで通知。

- 異常発生時の出動判断や、早期対応体制の構築を支援します。

5. メンテナンス負荷の軽減

日常点検・保守作業の手間を大幅に軽減します。

センサーヘッドは長寿命設計。定期的な薬品補充・交換作業が不要。

活用シーン

・クレーム・苦情発生地域の監視強化

・配水系末端の残塩濃度低下の監視

・水源切替や系統変更時の水質把握

・災害時・仮設給水ルートの安全確認

・配水網全体の水質トレーサビリティの確保

導入による効果

✅ 巡回回数の削減:現地確認の回数を削減し、職員の業務負荷を軽減

✅ 塩素注入の最適化:過剰注入を防ぎ、水質とコストの両立を実現

✅ 住民満足度の向上:苦情・事故リスクを低減し、信頼性の高い水道運営に貢献

✅ BCP対策強化:災害時の水質監視体制構築にも対応

製品仕様(抜粋)

| 項目 | 内容 |

| 測定対象 | 残留塩素(遊離・全残留) |

| 測定レンジ | 0.00〜2.00 mg/L(フルスケール調整可) |

| 設置形式 | 直結型または分離型(現場環境に応じて選択可) |

| 電源 | AC100V/オプションでバッテリー駆動対応 |

| 出力 | アナログ4-20mA、RS485、LTE通信モジュール(クラウド対応) |

| 保護性能 | 防水・防塵(IP65相当)・屋外設置対応 |

クラウド対応/非対応モデルの選択が可能

ULSONA UTYモデルは、クラウド対応型に加えて、**クラウド通信機能を外したスタンドアロン型(非クラウドモデル)**もご用意しています。

| モデル | 特長 | 通信費 |

| クラウド対応型 | LTE通信で自動送信・遠隔監視/アラート通知対応 | 月額 約4,000円(2025年8月現在) |

| 非クラウド型 | 通信費不要/ローカル出力(CSV)対応(4-20mA・RS485) | 通信費なし |

*既存システム構成やご予算、セキュリティポリシーに応じて、最適な仕様をご提案いたします。

※ご注意

ULSONAクラウド流量計 ご利用上の注意

ULSONAクラウド流量計(残留塩素濃度計付) は、携帯電話回線(LTE-M:ソフトバンク・KDDI) を利用してデータ通信を行います。

そのため、設置場所によっては電波状況が不安定な場合があり、クラウド環境が正常に機能しない可能性があります。特に山間部など、電波が届きにくいロケーションでの設置を検討されている場合はご注意ください。

設置場所の目安としては、お手持ちの携帯電話(スマートフォン)の電波が届くかどうかでご確認いただけます。 電波状況が不安定な場所でのご使用を検討される場合は、事前にご相談いただくことをお勧めします。

残留塩素濃度計ULSONAの設置イメージ

-915x1024.jpg)

※掲載の製品画像はイメージです。

-コピー-1-1024x495.jpg)

測定方式:

偏心回転微小電極ポーラログラフ法 この方式は、浄水場などで広く使用されているポピュラーな測定方式です。この方式を採用した製品は広く上水道施設等に実績も多く、信頼性の高い測定方法と言えます。

測定範囲(0~2.0mg/L):

浄水場における残留塩素濃度の一般的な管理範囲としては十分に対応できる範囲と考えます。

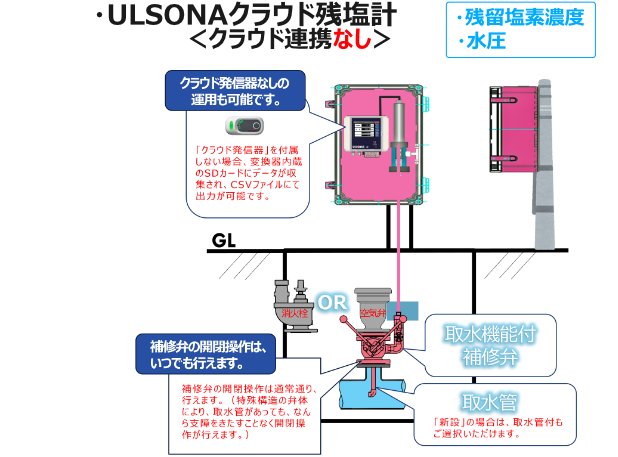

ULSONAクラウド残塩計【残留塩素濃度計】

ULSONAクラウド残塩計は、コンパクト残留塩素濃度計(ULSONA流量計)と、携帯キャリア回線(SoftBank、KDDI)を利用したクラウド遠隔監視システムを組み合わせたソリューションです。

システムの特長

簡単な設置と不断水計測: 既設の配管にサドル付分水栓や補修弁などを設置するだけで、配管内の水を止めることなく、残留塩素濃度と水圧の計測が可能です。

リアルタイム遠隔監視: 例えば管末付近に設置することで、収集したデータをリアルタイムでクラウドに送信します。これにより、お手持ちのスマートフォンやパソコンからいつでも計測データを確認できます。

GPS機能による位置情報把握: GPS機能を搭載しているため、設置場所を地図上で正確に把握することができ、複数の計測地点の管理も容易です。

ULSONAクラウド残塩計は、水道水の品質管理や施設管理において、手軽に導入でき、リアルタイムな情報に基づいた迅速な対応を可能にします。

メンテナンス

ULSONAクラウド残塩計の主要なランニングコストは、消耗品である電極と、電極を洗浄するビーズの交換費用です。

【ビーズ約3カ月~6カ月で交換、電極約12カ月に1回の交換】

・ビーズ交換(約3~6ヶ月):回転電極式ポーラログラフ法では、電極表面の洗浄のためにビーズが使用されます。この交換頻度は、水の汚れ具合や測定頻度によって変動します。

・電極交換(約12ヶ月に1回): 電極は消耗品であり、定期的な交換が必要です。

メンテナンス頻度につきまして、あくまで目安であり、実際の使用環境(原水の水質や測定頻度など)によっては、より短いスパンでの交換が必要になる場合もあります。

-1024x725.jpg)

-2-1024x725.jpg)

千代田工業株式会社 会社案内動画

御見積のご依頼、その他当WEBサイト上でご不明な点や、些細な疑問などございましたら、ご遠慮なく上記の電話番号またはメールアドレスまでお問合せください。当WEBサイトだけではお伝えきれない詳細についても、お気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ: 平日 月曜AM9時~金曜17時まで

メールでのお問い合わせ: 365日いつでも受付

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

【御見積について】

午前中にいただいた御見積のご依頼につきましては、原則として当日中に回答させていただきます。

午後以降のご依頼につきましては、翌営業日中に回答いたします。

ただし、繁忙期等につきましては、できる限り迅速な回答を心がけておりますが、通常よりお時間をいただく場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ULSONAクラウド残塩計は、お客様の用途に応じて、ご選択いただけます。

各タイプのご紹介:

ULSONAクラウド残塩計

ULSONAクラウド流量計付残塩計

ULSONA残塩計(クラウド機能なし)

ULSONA残塩計<残留塩素濃度計> :仕様

製品仕様

測定方式: アナログ測定方式・ポーラログラフィック分析式

測定レンジ:0~2mg/L

繰り返し性:±2.0%FS

直線性:±5%FS

安定性

ゼロドリフト:±1%FS/月以内

スパンドリフト:-7~±2%FS/月以内

動作環境

動作温度: 0℃~40℃

動作温度範囲: -5℃~+50℃

動作湿度範囲: 85%RH以下

電源仕様

電源: DC24V±10%

入力信号仕様

規格: 4~20mA

インピーダンス: 約250Ω *

物理仕様

重量: 約4.0kg

システム特徴

クラウド連携機能

いつでもどこからでもつながる残留塩素濃度計(水圧)

クラウドサービスによる遠隔監視・管理

PC・スマートフォン・タブレット対応

測定項目

残留塩素濃度

水圧

水温

通信・接続

インターネット経由でのデータ送信

クラウドサーバーでのデータ管理・保存(CSVファイル出力)

用途・効果

水質管理の改善

水道施設の運営効率化

高度残留塩素システムの導入支援

受水槽・水道の運営管理最適化

主要な改善点

塩素注入制御の分析

水質検査の合理化

残留塩素濃度の適切な管理

ULSONAクラウド残塩計は、IoT技術を活用した残留塩素計測ソリューションです。水質管理システムの構築に貢献できるよう、サポートさせていただきます。

*インピーダンス:

インピーダンス (Impedance) は、交流回路における電気の流れにくさを表す値です。直流回路における「抵抗 (Resistance)」と同じような概念ですが、交流では抵抗の他に「リアクタンス(コイルやコンデンサが電流の流れを妨げる作用)」という要素も加わるため、それらを総合したものがインピーダンスと呼ばれます。単位は抵抗と同じ「Ω(オーム)」です。

4~20mA信号:これは産業分野で広く使われるアナログ信号の形式で、例えば0%を4mA、100%を20mAとして、測定値に応じた電流を流して信号を伝送します。電圧信号に比べてノイズに強く、長距離伝送に適しているという特長があります。

インピーダンスの役割:残塩計の「入力信号仕様」としてインピーダンスが記載されていますが、これは「ULSONAクラウド残塩計」が信号を受け取る側の抵抗(負荷)を示しています。多くの4~20mAの電流信号を受け取る機器では、この電流信号を電圧に変換して処理しています。

・一般的に、4~20mAの電流信号を電圧に変換するために、入力部に250Ωの抵抗が使われることが多いです。オームの法則(電圧 = 電流 × 抵抗)で計算すると、 4mA × 250Ω = 1V

20mA × 250Ω = 5V となり、4~20mAの電流信号を1~5Vの電圧信号に変換できます。

・ULSONAクラウド残塩計の仕様に「インピーダンス:約250Ω以上」と記載しているのは、本残塩計がこの250Ω程度の負荷(抵抗)を想定して設計しており、またはそれ以上の負荷であっても信号を正しく受け取れることを示すものです。

ULSONA残塩計は、流量計との連携やクラウド監視機能の追加が可能です。これにより、より包括的で便利な水質管理を実現します。

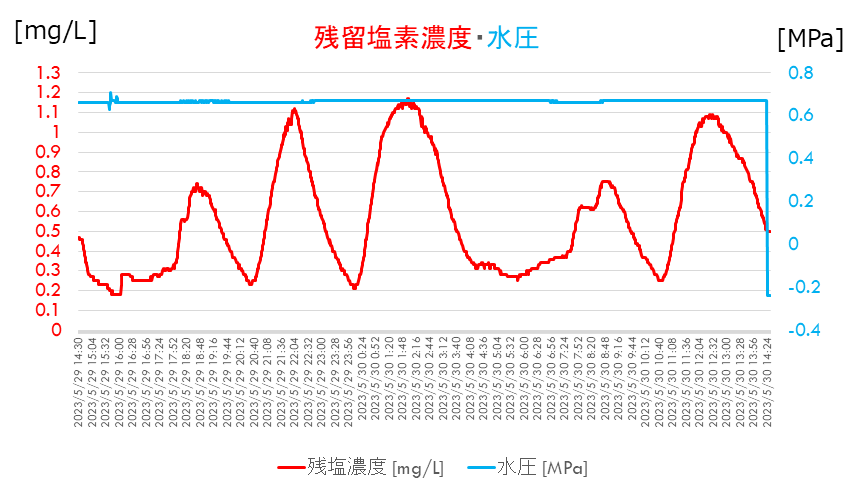

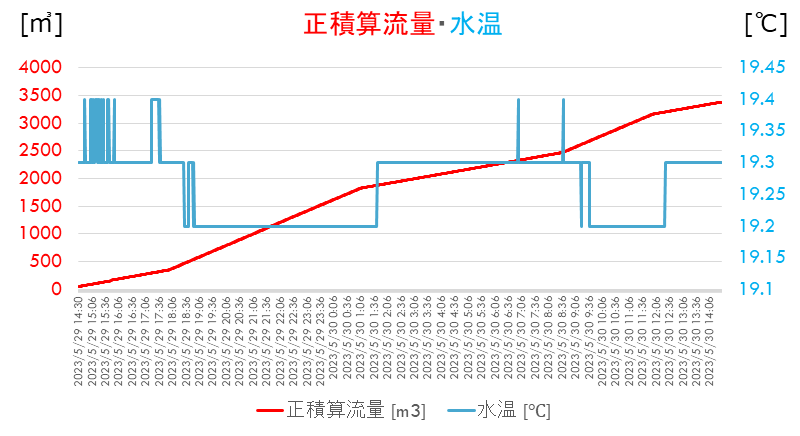

グラフ①:残留塩素濃度と水圧

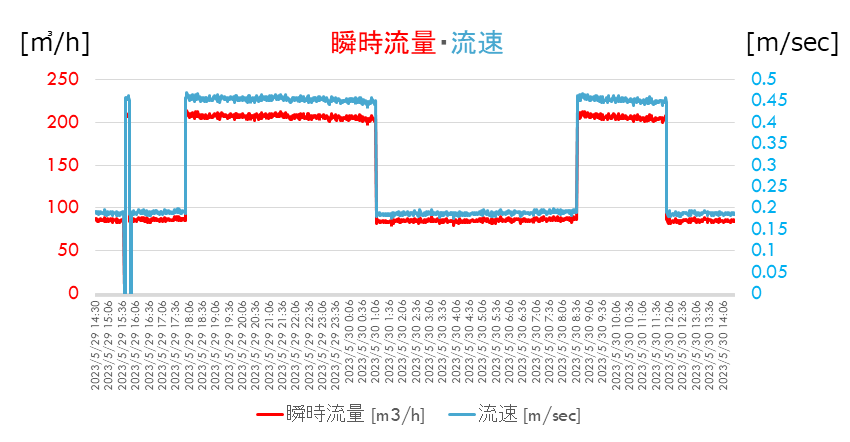

グラフ②:瞬時流量と流速

グラフ③:積算流量と水温

- Φ400 鋳鉄管GX 送水管

グラフ①

上記グラフについて、残留塩素濃度は、0.3mg/Lを下回ると追塩(次亜塩素酸ナトリウムの注入)が行われる運用設定となっており、グラフからもそのタイミングで濃度が上昇している様子が確認できます。

一部で1.0mg/Lを超えるピークが見られますが、これは注入ポンプによる一時的な過注入が原因と考えられます。

この計測結果をもとに、注入制御の最適化に向けた濃度調整が可能であると考えられます。

※なお、残留塩素濃度が一時的に1.0mg/L前後となることについては、必ずしも“高すぎる”と判断するのは適切ではありません。配水管の長さや地域特性に応じて、1.0mg/L程度の濃度が必要とされる場合もあります。また、季節や気温変化に対応するための管理調整も重要であり、残留塩素濃度の維持は非常に繊細かつ重要な業務です。

なお、グラフ後半に見られる水圧の急激な低下は、計測機器を取り外す際に生じた圧力変化によるものであり、異常を示すものではありません。

残留塩素の基準値(0.1 mg/L 以上)を下回った場合のリスク

・水質基準の不適合

・微生物の再増殖リスク

・消費者の健康被害リスク

ULSONAクラウド流量計付残塩計による継続的なモニタリングは、水道管内における残留塩素濃度の変動傾向を把握し、以下のような水道事業者様にとってのメリットを提供します。

*リスクマネジメントの強化: 残留塩素濃度の低下リスクを早期に特定し、迅速な対応を可能にします。

*効率的な予算確保の根拠: データに基づいた明確な根拠を提示することで、対策費用や設備投資に関する予算獲得を支援します。

*安定した安全な水供給への貢献: 適切な塩素管理を支援し、安全で安心な水供給体制の維持・向上に貢献します。

この測定結果は、将来的な水質管理の最適化と、安定した安全な水道水の供給体制維持に向けた重要な判断材料となると考えられます。

- グラフ②

- グラフ③

水道水の管理は、安心安全な水の供給に不可欠です。ULSONA流量計は、残留塩素濃度、水温、流量、水圧という重要な4つの指標を同時に計測できる画期的なソリューションを提供します。

ULSONAソリューション:流量計・コンパクト残塩計・クラウド遠隔システムで総合水質管理を実現!

- 水質・流量の重要項目をリアルタイムでクラウド遠隔監視

ULSONAクラウド残塩計付流量計の通信イメージ

ULSONAクラウド残塩計付流量計の構成

水道水は、皆さまの健康を守るために、水道法で定められた残留塩素濃度(0.1mg/L以上)を保って供給されています。これは、細菌などの繁殖を抑え、衛生的な水を届けるために不可欠な措置です。

しかし、この残留塩素の濃度が高すぎると、いわゆる「カルキ臭」として感じられ、水道水本来のおいしさを損ねてしまうことがあります。特に、ご家庭に供給される水道水は、給水管の末端まで衛生状態を保つ必要があるため、ある程度の塩素濃度が維持されており、このカルキ臭が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私たちは、「よりおいしい水」をお届けするために、水道法で定められた残留塩素濃度(0.1mg/L以上)を確実に保ちつつ、この課題に取り組めると考えています。

具体的には、配水管の末端付近で残留塩素濃度をリアルタイムに計測することで、必要最低限の塩素濃度を維持しつつ、過剰な塩素注入を抑制することが可能であると考えます。これにより、安全性を確保しながらも、飲用した際に感じる「カルキ臭」を低減し、本来のおいしい水道水を提供できるのではないでしょうか。

- 通常の浄水場などに設置されている「残塩計」は、大型で設置場所や費用に制約があることが少なくありませんでした。そこで私たちは、管末付近での設置を念頭に、ULSONA残塩計をより扱いやすいサイズに設計しました。

この設計により、これまで設置が難しかった配水管の末端に近い現場へも、より柔軟に導入することが可能になりました。これにより、浄水場での一括管理だけでなく、「より管末に近い場所」での残留塩素濃度のリアルタイムな監視をおこなうことが可能となっています。 - 管末付近での残留塩素濃度を分析することで、水の流れや使用状況によって変動しやすい管路末端の残塩数値をきめ細かく把握できるようになり、より安全で、かつ「おいしさ」を保つための適切な水質管理に貢献できると考えています。

コンパクト残塩計のクラウド遠隔システムはリアルタイムに遠隔監視が可能!

ません。

・収集したデータは、リアルタイムに確認することができるだけでなく、クラウドに保存されています

ので、期間を指定して過去のデータを確認することやCSVファイルとしてダウンロード可能す。

・GPSを内蔵しており、地図上で位置確認が可能。

配水管に埋設されている「消火栓や空気弁」からも残塩計側が可能です。

配水管からの取水イメージ

部に取水専用補修弁を設置することにより取水が可能です。

・取水専用補修弁は、弁の開閉にかかわらず、常に取水が可能です。

・取水専用補修弁を使用するデメリットは高さに注意が必要です。口径Φ75の場合150ミリ高くなりま

す。

配水管に埋設されている既設弁からの取水イメージ

配水管に新設する「消火栓や空気弁」からの取水イメージ

取水専用補修弁

・取水用配管はオプションです。

残留塩素濃度計ULSONAの用途別 製品比較表

Q1: 「残留塩素濃度計ULSONA」とはどのような製品ですか?

A1: 残留塩素濃度計ULSONAは、配水管末端や中継ポイントに設置可能な小型・高精度の残留塩素濃度測定器です。 従来の大型据え置き型では設置が困難だった場所でも、浄水場レベルの高精度測定を実現します。「偏心回転微小電極ポーラログラフ法」を採用し、流速変動や水質変化に強い特性を持ち、遊離残留塩素・全残留塩素の両方に対応しています。クラウド連携により、リアルタイムでの遠隔監視も可能です。

特長

Q2: 主な特長は何ですか?

A2: 残留塩素濃度計ULSONAの主な特長は以下の通りです。

コンパクト設計

寸法:W200×H400×D162mm、重量約4.0kg

マンホール内やスペースが限られた場所でも設置可能

新設工事不要、既設管への後付けにも対応

高精度・高信頼性の測定技術

浄水場で実績ある「偏心回転微小電極ポーラログラフ法」を採用

測定範囲:0~2.0mg/L

繰り返し性:±2.0%FS、直線性:±5%FS

流速変動や水質変化に強い安定した測定

クラウド連携による遠隔監視

LTE通信(SoftBank、KDDI)によるリアルタイムデータ送信

PC・スマートフォン・タブレットからいつでも監視可能

GPS機能による位置情報管理で複数地点を一元管理

アラート機能による即時対応

設定値を下回った際の自動メール通知

異常発生時の迅速な対応をサポート

メンテナンス負荷の軽減

ビーズ交換:3~6カ月、電極交換:約12カ月

従来機器に比べて大幅な保守負荷軽減を実現

設置と運用

Q3: どのような場所に設置できますか?

A3: 以下のような幅広い場所に設置可能です。

配水管末端(消火栓や空気弁から取水)

マンホール内

配水池・浄水場

学校・病院などの公共施設内(給湯室、手洗い場)

既設配管への後付け設置

大掛かりな工事は不要で、サドル付分水栓や専用補修弁を使用した簡単な設置が可能です。

Q4: クラウド連携のメリットは何ですか?

A4:

リアルタイム監視:PCやスマートフォンから、いつでもどこでも状態確認が可能

データ一元管理:複数地点をまとめて管理、CSV出力で報告書作成も容易

迅速な異常検知:設定値を下回った場合に即通知、早期対応が可能

GPS連携:地図上で測定ポイントを管理、広域管網の効率的な監視

運用コスト削減:現地巡回回数の削減、人的リソースの効率化

Q5: メンテナンスはどの程度必要ですか?

A5: 主要な消耗品は以下の通りです。

ビーズ交換:約3~6カ月(電極洗浄用)

電極交換:約12カ月に1回 メンテナンス頻度は水質状況や測定頻度により変動しますが、従来機器と比べて大幅な保守負荷軽減を実現しています。

技術仕様

Q6: 測定範囲と精度はどの程度ですか?

A6:

測定範囲:0~2.0mg/L

繰り返し性:±2.0%FS

直線性:±5%FS

安定性:ゼロドリフト±1%FS/月以内、スパンドリフト-7~±2%FS/月以内

Q7: 電源仕様と動作環境は?

A7:

電源:DC24V±10%、消費電力約5W

動作温度:0℃~40℃

保管温度範囲:-5℃~+50℃

動作湿度:85%RH以下

保護等級:IP65相当

Q8: 出力・通信仕様は?

A8:

アナログ出力:4-20mA(インピーダンス:約250Ω)

デジタル出力:RS485(Modbus対応)

通信:LTE通信モジュール(SoftBank、KDDI)

データ形式:CSVファイル出力対応

製品バリエーション

Q9: クラウド非対応モデルはありますか?

A9: はい。「スタンドアロン型(非クラウドモデル)」をご用意しています。

モデル

特長

通信費

クラウド対応型

LTE通信で自動送信・遠隔監視/アラート通知対応

月額約4,000円(2025年8月現在)

非クラウド型

通信費不要/ローカル出力(4-20mA・RS485)対応

通信費なし

既存システム構成やご予算、セキュリティポリシーに応じて最適な仕様をご提案いたします。

Q10: 流量計付きモデルはありますか?

A10: はい。「残留塩素濃度計付流量計ULSONA」もご用意しています。

基本モデル:残留塩素濃度・水圧を測定

流量計付きモデル:上記に加えて流量・流速・積算流量・水温も同時測定 用途に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

設置・電波条件

Q11: 設置場所の電波状況が悪い場合、クラウド機能は利用できますか?

A11: LTE通信(SoftBank、KDDI)の電波が届きにくい場所では、クラウド機能が不安定になる場合があります。

電波確認の目安:お手持ちの携帯電話の電波状況でご確認いただけます

対策:山間部や地下などでは外部アンテナの設置、またはスタンドアロン型の利用をお勧めします

事前調査:設置前の電波状況調査も承ります

Q12: 初期導入やランニングコストは高いですか?

A12: 初期導入コスト:

大型据え置き型に比べて設置工事が簡単で初期費用を抑制

既設配管への後付けにより土木工事費用を最小化

ランニングコスト:

試薬不要により、従来の比色法やDPD法と比較してランニングコスト削減

クラウド通信費:月額約4,000円

現地巡回コストの削減によりトータルでコストメリットを実現

活用効果

Q13: 導入による具体的な効果は何ですか?

A13:

巡回回数の削減:現地確認回数を削減し、職員の業務負荷を軽減

塩素注入の最適化:過剰注入を防ぎ、水質とコストの両立を実現

住民満足度の向上:苦情・事故リスクを低減し、信頼性の高い水道運営に貢献

BCP対策強化:災害時の水質監視体制構築にも対応

水質トレーサビリティの確保:配水網全体の水質管理を強化

お問い合わせ・サポート

Q14: 見積もりや技術相談はどこに依頼すればよいですか?

A14: 千代田工業株式会社まで、お気軽にお問い合わせください。

TEL:06-6358-3541 FAX:06-6358-3367

携帯:090-2923-0394

電話:平日 月曜AM9時~金曜17時まで

メール:365日いつでも受付

見積回答:午前中のご依頼は当日中、午後以降は翌営業日中に回答

詳細な技術仕様や設置条件についても、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。

日本の水道システムにおける残留塩素管理

水道法では、給水栓(蛇口)での残留塩素濃度を0.1mg/L以上維持することが義務付けられています。これは病原微生物による汚染を防ぎ、安全な飲料水を確保するための最低基準です。一方で、過剰な塩素は味やにおいの問題を引き起こすため、適切な濃度管理が求められます。

・水道老朽管問題と予算制約

日本の水道管の多くは高度経済成長期に敷設されており、現在その更新時期を迎えています。厚生労働省の調査では、法定耐用年数40年を超えた管路の割合は年々増加しており、全国平均で約20%に達しています。

しかし、管路更新には膨大な費用がかかります。1kmあたり数千万円から億単位の費用が必要とも言われ、全国の水道事業体の多くが財政難に直面しています。特に人口減少地域では料金収入の減少により、更新計画の遅れが深刻化しています。

老朽管の問題点は以下の通りです:

*管内での塩素消費量が増大し、末端での残留塩素濃度が低下しやすい

*管路の腐食や堆積物により水質が悪化する可能性

*漏水による水圧低下と二次汚染のリスク

夏季には以下の要因により塩素管理がより困難になります:

温度上昇の影響

*水温上昇により塩素の消失速度が加速する

*微生物の活動が活発化し、塩素消費量が増加

*配水池や管路内での塩素減衰が早まる

需要変動

*夏季の使用量増加により、配水池の滞留時間が変化

*需要ピーク時の配水圧力変動により、適切な塩素濃度維持が困難

・水道事業体が直面する運営課題

技術的課題

*広域配水における末端での塩素濃度管理

*複数の水源を持つ場合の水質統一

*24時間体制での監視・制御システムの維持

人的資源の制約

*専門技術者の不足と高齢化

*小規模事業体での技術継承の困難

*夜間・休日対応体制の維持

法的・社会的要求

*水質基準の遵守義務

*住民からの水質改善要求

*災害時の供給継続責任

これらの課題に対して、各水道事業体は限られた予算の中で以下のような対策を実施しています:

*配水池での自動塩素注入装置の導入

*水質監視システムの高度化

*計画的な管路更新の優先順位付け

*広域連携による運営効率化

*管路洗浄や部分更新による延命措置

日本の水道事業は、安全で安定した水供給という公共の使命を果たしながら、インフラ老朽化と財政制約という構造的問題に向き合っています。残留塩素管理はその象徴的な課題の一つであり、技術革新と効率的な投資計画、そして広域連携による解決が求められています。

※老朽管ではなぜ、塩素消費量が増大するのか

1. 管内面の腐食(サビ)との反応

老朽化した水道管、特に鋳鉄管(ちゅうてつかん)などで最も大きな原因となるのが、管の内面に発生した**サビ(腐食生成物)**です。

化学反応による消費: 水道管が古くなると、管の内面が腐食して鉄さびが発生します。この鉄さび、特に水に溶け出した鉄イオン(二価の鉄イオン Fe2+)は、塩素と化学反応を起こして酸化されます。この反応によって、消毒効果を持つはずの塩素が消費されてしまうのです。

(参考:Fe2++HOCl+H2O→Fe(OH)3+Cl−+H+ のような反応が起こります)

凹凸の増加: 腐食によって管の内面はツルツルではなく、ザラザラとした凹凸の多い状態になります。表面積が増えるため、水と管壁が接触する面積が広がり、塩素とサビが反応する機会が増えてしまいます。

2. 管内付着物(スケールやバイオフィルム)との反応

老朽管のザラザラした内面は、汚れが付着しやすくなります。

スケール(水垢)の蓄積: 水に含まれるカルシウム、マグネシウムなどのミネラル分や有機物が固まって、スケールと呼ばれる水垢のようなものが内面に蓄積します。このスケールに含まれる有機物やアンモニア性窒素なども塩素と反応するため、塩素が消費されます。

バイオフィルム(微生物の膜)の形成: スケールのような付着物は、微生物にとって格好のすみかとなります。微生物が繁殖して、ぬめりのある膜状のバイオフィルムを形成します。

微生物の殺菌: バイオフィルム内にいる微生物を殺菌・不活化するために、塩素が消費されます。

有機物としての消費: バイオフィルム自体も有機物の塊であるため、塩素と反応して消費されます。バイオフィルムのバリア機能により、内部の微生物まで塩素が届きにくく、さらに多くの塩素が消費される傾向にあります。

結果として

このように、老朽化した水道管の中では、

1.サビとの化学反応

2.付着した汚れや微生物との反応

以上1.2.のとおり、複数の要因によって、浄水場で注入された塩素が蛇口に届くまでにどんどん消費されてしまいます。その結果、水道管の末端(浄水場から遠い場所)では、安全な水を供給するために必要な法律で定められた残留塩素濃度(0.1mg/L以上)を維持することが難しくなる、という問題が発生します。

これが、老朽管の更新が水道事業における重要な課題とされる大きな理由の一つです。

〜水道を支える縁の下の力持ち〜

はじめに

私たちが毎日使う水道水。蛇口をひねれば当たり前のように安全な水が出てきます。しかし、その安全性を守っているのが「残留塩素濃度計(残塩計)」という、一般にはあまり知られていない計測器です。

この辞典では、私たちの生活に欠かせない水道インフラを支える「残留塩素濃度計」について、その歴史、原理、種類を詳しく解説します。

第1章:残留塩素濃度計とは

1.1 基本概念

残留塩素濃度計とは、水中に含まれる塩素系消毒剤の濃度を測定する装置です。水道水の安全性を確保するため、適切な塩素濃度が維持されているかを監視する重要な役割を担っています。

主な用途

上水道の水質管理

下水処理場での消毒工程管理

プールの水質監視

食品工場での衛生管理

1.2 法的根拠と基準値

日本の水道法では、給水栓における残留塩素濃度を0.1mg/L以上維持することが義務付けられています。一方、上限は設定されていませんが、一般的には1.0mg/L以下が望ましいとされています。

第2章:歴史的変遷

2.1 黎明期(1900年代初頭~1950年代)

手動滴定法の時代

1908年:米国で初の塩素消毒実用化

1920年代:オルトトリジン(OT)法の開発

特徴:試薬を滴下して色の変化で判定

問題点:主観的判定、時間がかかる

2.2 発展期(1950年代~1980年代)

比色法の確立

1950年代:DPD(N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン)法の開発

1960年代:比色計との組み合わせで半自動化

特徴:より正確で再現性の高い測定

普及:水道事業所での標準測定法として採用

2.3 現代(1980年代~現在)

自動化・デジタル化の進展

1980年代:マイクロプロセッサ搭載機器の登場

1990年代:連続監視システムの実用化

2000年代:IoT対応機器の開発

2010年代以降:スマートフォン連携、クラウド対応

第3章:測定原理詳説

3.1 DPD比色法(現在の主流)

原理 DPD試薬が塩素と反応して赤紫色に発色する現象を利用します。

塩素 + DPD試薬 → 赤紫色化合物

測定手順

サンプル水にDPD試薬を添加

一定時間(通常10~30秒)反応させる

発色した色の濃さを測定

標準色と比較または光学的に測定

特徴

精度:±0.02mg/L程度

測定範囲:0.02~2.0mg/L(一般的)

反応時間:数秒~数十秒

妨害要素:鉄、マンガン、高濃度有機物

3.2 アンペロメトリック法

原理 塩素の酸化還元反応による電流変化を測定します。

電極反応

陽極:2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻

陰極:Cl₂ + 2e⁻ → 2Cl⁻

特徴

連続測定:可能

応答時間:数秒

メンテナンス:電極の定期交換必要

適用:自動監視システム

3.3 ポーラログラフィー法

原理 特定電位での酸化還元電流を測定する電気化学的手法です。

特徴

高精度:ppbレベルの測定可能

選択性:他成分の影響を受けにくい

用途:研究・精密測定用

3.4 その他の測定法

滴定法(古典的手法)

ヨウ素滴定法

チオ硫酸ナトリウム滴定法

現在は標準液調製時に使用

分光光度法

紫外可視分光光度計使用

高精度だが設備が大型

第4章:機器分類と特徴

4.1 携帯型測定器

デジタルポケット測定器

重量:100~300g

電源:乾電池

精度:±0.05mg/L

価格帯:3~10万円

用途:現場での定点測定

試薬キット型

構成:試薬瓶、比色管、標準色票

精度:±0.1mg/L

価格帯:5,000~20,000円

用途:簡易測定、緊急時対応

4.2 据置型測定器

卓上型分析計

機能:複数項目同時測定可能

精度:±0.02mg/L

価格帯:50~200万円

用途:水質試験室、管理事務所

工業用連続監視装置

機能:24時間連続監視

通信:4-20mA、RS-485、Ethernet対応

価格帯:100~500万円

用途:浄水場、配水場

4.3 最新技術搭載機器

IoT対応スマート測定器

通信:Wi-Fi、LTE、LoRaWAN

機能:クラウドデータ保存、リモート監視

アラート:異常値の即座通報

メンテナンス:予知保全機能

AI搭載システム

学習機能:測定データのパターン認識

予測:水質変動の事前予測

最適化:薬注制御の自動調整

第5章:技術的課題と解決策

5.1 従来技術の課題

精度の問題

温度依存性

pH依存性

妨害物質の影響

維持管理の負担

試薬の定期交換

校正作業の煩雑さ

機器の清掃・メンテナンス

5.2 最新技術による解決

センサー技術の向上

温度・pH自動補正機能

妨害物質除去フィルター

長寿命電極の開発

自動化技術

自動校正システム

セルフクリーニング機能

異常診断・通報機能

データ活用技術

ビッグデータ解析

機械学習による予測

統合管理システム

第6章:応用分野と実用例

6.1 上水道分野

浄水場での適用

原水~配水まで各工程での監視

自動薬注制御システムとの連携

水質管理の効率化・省力化

配水システムでの活用

管末監視による安全確保

配水区域別の水質管理

緊急時対応の迅速化

6.2 産業分野

食品産業

製造用水の品質管理

CIP(定置洗浄)システムの監視

HACCP対応の記録管理

医療・製薬

透析用水の管理

注射用水の品質確保

無菌環境の維持

6.3 レジャー・スポーツ分野

プール管理

遊泳者の安全確保

自動塩素注入システム

法規制への対応

温浴施設

レジオネラ菌対策

循環ろ過システムの管理

利用者の健康保護

第7章:未来展望

7.1 技術革新の方向性

センサー技術

ナノテクノロジーの活用

バイオセンサーの開発

複数成分同時測定

通信・データ技術

5G通信の活用

エッジコンピューティング

ブロックチェーンによる信頼性確保

7.2 社会ニーズへの対応

環境配慮

試薬レス測定技術

省エネルギー設計

廃棄物削減

人手不足対策

完全無人監視システム

AI による故障予測

リモートメンテナンス

7.3 新しい応用分野

災害対応

緊急時水質検査キット

移動式水質監視車

避難所での水質管理

途上国支援

低コスト測定器の開発

簡易操作システム

太陽光電源対応

第8章:製品選定ガイド

8.1 用途別選定基準

定期測定用(月数回)

推奨:試薬キット型または簡易デジタル型

重視項目:操作性、コスト

価格帯:1~5万円

日常管理用(毎日~週数回)

推奨:携帯型デジタル測定器

重視項目:精度、耐久性

価格帯:5~15万円

連続監視用(24時間)

推奨:据置型自動測定装置

重視項目:信頼性、保守性

価格帯:100~300万円

8.2 性能評価項目

基本性能

測定範囲・精度

応答時間

再現性

使用性

操作の簡便性

表示の見やすさ

データ記録機能

保守性

メンテナンス周期

消耗品コスト

サポート体制

第9章:保守・メンテナンス

9.1 日常メンテナンス

測定前点検

機器外観の確認

電源・バッテリー状態確認

試薬残量チェック

標準液による校正

測定後処理

測定セルの洗浄

データの記録・保存

機器の清拭・保管

異常値の場合の再測定

9.2 定期メンテナンス

週次作業

精密校正の実施

消耗品の補充

データのバックアップ

月次作業

詳細点検

清掃・部品交換

校正記録の整理

年次作業

専門業者による点検

部品の予防交換

性能検査の実施

第10章:関連法規・規格

10.1 国内法規

水道法

水質基準の規定

検査方法の指定

管理責任の明確化

建築物衛生法

貯水槽の管理基準

検査頻度の規定

記録保存義務

10.2 国際規格

ISO規格

ISO 7393:残留塩素測定方法

ISO/IEC 17025:試験所認定

ISO 9001:品質管理

ASTM規格

ASTM D1253:残留塩素試験方法

ASTM D5841:自動測定器規格

おわりに

残留塩素濃度計は、私たちの日常生活にとって欠かせない「安全な水」を守る重要な役割を担っています。技術の進歩により、より正確で使いやすい機器が開発され続けていますが、その根底にある「水の安全を守る」という使命は変わりません。

この辞典が、水道関係者の皆様はもちろん、一般の方々にも残留塩素濃度計という「縁の下の力持ち」について知っていただく機会となれば幸いです。

私たちが安心して水を使える社会を支える技術として、今後も残留塩素濃度計の発展と普及が期待されます。

編集・監修

水質管理技術研究会

2025年6月版

参考文献

日本水道協会「水道施設設計指針」

厚生労働省「水質検査方法」

各種メーカー技術資料

国際標準化機構(ISO)関連規格

御見積のご依頼、その他当WEBサイト上でご不明な点や、些細な疑問などございましたら、ご遠慮なく上記の電話番号またはメールアドレスまでお問合せください。当WEBサイトだけではお伝えきれない詳細についても、お気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ: 平日 月曜AM9時~金曜17時まで

メールでのお問い合わせ: 365日いつでも受付

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

【御見積について】

午前中にいただいた御見積のご依頼につきましては、原則として当日中に回答させていただきます。

午後以降のご依頼につきましては、翌営業日中に回答いたします。

ただし、繁忙期等につきましては、できる限り迅速な回答を心がけておりますが、通常よりお時間をいただく場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。